【增长黑客AI周报】EP#12 AI致富经、国企人转型、杭州良渚、破产真相、定价策略等

《增长黑客 AI 周报》(ZengZhang.AI),可能是订阅量最大的简中 AI Newsletter。全网筛选「AI+用户增长/商业化落地」精华内容,每周四免费更新。

本期卷首语(有点长):

1/ 上周临时有事回老家忙了几天,鸽了一期。提前在 X、即刻、朋友圈预告了(唯独忘了在 Substack 发个原生动态,以后类似情况会记得加上)。

我的老家,三线城市江苏南通,是中国老龄化最严重的城市之一。走在主城区的街头,满眼颓败寂寥。我看不到 AI 在这里激荡的一丝水花——除了经营面积退避三舍的书城里,儿童专柜上摆放的 AI 早教机。

我想,这才是中国最广袤真实的线下世界,真实的 AI 现状。绝不似一线城市和赛博空间(比如这个 newsletter)里那般的喧哗鼎沸。它启发了我如何更接地气地看待 AI 这个生意。

后来,路过就读的中学,终于赫然看到门口的宣传条幅,在讲人类在 AI 时代的栖身策略——

我素来对校门口的红底白字大条幅,以及带有「最」这样绝对的用词,心生警惕和抵触。但这一次,排除掉那个「最」字,我还蛮认同的。

2/ 上期鸽了,还有两个深层次的原因:

第一个原因是,想看看这个免费提供的 newsletter,是否真有人在意它每周准时送达?有多少人会察觉到它的偶然缺席?离开它,对各位的生活工作真的有影响吗?

—— 换句话说,我做的事真有价值吗?(结果真有几位朋友写信来问,还挺开心的,至少,善意是免费的)

第二个原因是,最近几个月我对 AI 相关内容的评分阈值在不断拉高。

而上周的内容确实乏善可陈。大小 AI 公司像没活儿了,疯狂爆丑闻、半场开香槟(点名字节系的公关稿最近太多了啊,正面的自我吹捧、反面的黑稿都有,为此我专门给字节系相关内容做了降权,才压制住);科学家和 VC 忙着发明新词、变换话术「预测」未来,标榜自己眼光独到、决策英明;被买通的自媒体,则忙着把广告主的无甚高论,尬吹成范式转移。

真正在商业增长上亮眼、言之有物的项目太少。有几个产品更新,我亲自试用了下,还是一坨狗屎。

已经在用 AI 解决自己日常问题的人,如今不大可能为了某条 PR 信息,就草率地换掉自己业已趁手的工具,拥抱一个 beta 版的 MVP。而尚未拥抱 AI 的人,则持续在门口观望(一如和菜头这篇 《艺术家未遂第三年》)。认知和实践都已经出现了明显的分野。

我实在不想硬凑版面,浪费自己时间,也浪费读者时间。

后续我会继续坚持自己的主观标准,优先筛选内容扎实、信息量大的东西。我自己都读不下去的,不会推给大家。

经过上周断更,今天再回看上周原本想推荐的稿子,发现一大半都失去了价值(有的出于时效性,有的出于迅速被新事物打脸或比肩)。我甚至考虑,所有稿子过一周再看、再推荐。让这个 newsletter 更有高品质杂志的感觉。

3/ 顺着上面的话题深想,问题似乎出在根源上:

目前这个 newsletter 收录的信息源,绝大多数是免费的。

网络上,免费的东西本来就鱼龙混杂,而且往往代价高昂(它侵占你的时间和 注意力)。用于消费内容的高质量时间,应该优先花在付费内容上——它排除了「把读者当商品」的商业模式,需对内容质量本身负责;无需迎合普罗大众的审美、特意做思想降维;还天然地为付费读者放大了信息差的价值。

前几期我也曾推荐过一些付费内容(比如 Business Insider 的深度稿)。可如今,这类专业的商业媒体几乎都需要订阅才能看全文,因此有读者反馈无法阅读。自那之后,我就没敢再推荐这类付费内容,大家索性一起看免费的吧。

现在想想,这不对。 我的初衷不是讨好免费读者,而是筛选真正优质的内容。事实上,我自己现在也优先阅读付费信息,其次才是 AI 筛选的免费信息和公开社交动态。

所以,我在考虑推出一个付费版的 newsletter 订阅计划。 这个付费版会额外包含付费信源的推荐内容(我假设订阅付费版的朋友,也有意愿和能力获取到我推荐的付费内容),以及更尖锐、辛辣、真实的内容。

当信息池更大、愿意为信息付费的朋友/口味/领域足够多之后,还可考虑用这个 newsletter 的实现技术,横向拓展更多领域。比如出个专门关注实体经济的 newsletter?二次元经济的?AR/VR/机器人的?个人副业大全集?

未来或许可以做成 every.to 那样的邮件列表矩阵,再搭个专门的后台网页。你可以自由订阅感兴趣的 newsletter、添加信源、续期管理、来去自由。

付费会员还可以搞搞线下聚会(我知道 networking 才是很多人想要的,以及这个简中订阅量第一的 AI newsletter 的最大价值)。

如果你觉得这个想法有点意思,可以直接回复本期邮件,或在 Substack 给这期点赞,提供一些正面反馈。

我看如果反馈足够强烈,就着手做一个面向高阶付费读者的版本,按月或年付费。价格公允,童叟无欺,覆盖成本就行。

—— 范冰

📈 PMF / 用户增长 / 商业化

停更半年后,他靠 AI《致富经》涨粉 50 万、商单收入翻番

围绕种植和养殖两大产业,@咪克菌 从去年 6 月开始更新致富经系列视频,并衍生出道德经、破产经、养生道等栏目形成「AI整活」合集。如今该合集在B站上累计播放量达上亿次,单条视频播放量动辄百万、千万以上,吸引了EA、网易等游戏大厂以及 3C 品牌的广告投放。在这些视频里,一个典型的致富经故事是这样的:黑水洼村为了实现乡村产业升级,决定从事异形养殖业。从进口「异形卵」到孵化「异形幼崽」,尽管过程艰辛,牺牲了几十位村民,但黑水洼村最终成功将异形养大,开发了数个异形妙用,带动了村子经济发展。

语言交换学习创业公司 HelloTalk 悄悄做到 6000 万用户,96% 靠自然增长

HelloTalk 通过语言交换学习模式在全球积累了 6000 万用户,其中 96%为自然增长。日韩用户付费意愿高,韩国用户付费率居首。核心用户是一群对世界充满好奇的「探索者」。他们表面可能是国际社牛,内核却是「想认真跨文化交流的人」。年龄 18-45 岁,主力在 35 岁以下,高等教育背景居多。

AI 转型访谈:放弃国企工作,创办一人企业,每月收入四五万

本文采访了一位国企员工转型 AIGC 并有所成就的创业者。他通过三个月专注学习实现月入 4-5 万(每月工具成本几千元)。从 10 元第一单到数千元项目,积累客户主要靠质量和服务,但也辛苦,经常要一个人干到凌晨两三点。他认为,AI 工具只能提速 80%,创意和思路仍是核心竞争力。

特稿:反大厂、一人创业,杭州良渚的 AI 新生态

良渚文化村在很长时间里都是文旅概念,村民代表是艺术家,后来艺术家们逐渐离散,村民代表成了拥有数字技术的年轻人,他们以小团队、小成本的方式在泛 AI 领域创业。随着 AI 技术迭代升级,「一人创业」成为现实,独立开发者越来越多。无论从创业模式还是理念上,良渚都隐隐透出「反大厂」的气息。

延伸阅读:

AI App 2024 年赚了 12 亿美元,谁在给 AI 氪金?:AI 产品的下载量达到 14.9 亿次,同比增长 91.8%,收入达到 12 亿美元,同比增长 179.1%;App 端最主要的产品形态仍然是 ChatBot 和 Art Generator 两种;从收入的角度看,这个品类的分布呈现明显的地域特征,在欧美、中东等市场,只有少数几款产品能够进入各市场 AI 产品收入榜单的 Top10。

从 240 家 AI 软件公司的定价数据,我看到了 5 个关键趋势:国外科技作者 Kyle Poyar 收集了超过 240 家软件公司的数据,这些公司的年经常性收入(ARR)在 100 万至 2000 万美元之间,销售的是 SaaS 和 AI 混合产品。透过这 240 家软件公司的数据,Kyle Poyar 得出了关于 AI 定价的 5 个趋势。

AI 带出的商场柜姐,正在成为「李佳琦」:特别关注了三位不同背景的柜姐如何借助 AI 实现职业突破,其中一位全职妈妈甚至成为门店销冠。

拆剧,内行人已经开始 AI 拉片了:我最近挺爱观赏经典电影的拉片解说的(题外话,昨天刚看完 这个阴阳怪气的郭敬明《小时代1》专业拉片,笑死我了,说的我都快信了),原来影视圈已经进化到可以 AI 拉长片了。以《新闻女王》的前 8 分钟作为案例,7 分钟不到,204 个分镜的时长、景别、拍摄角度、运镜方式、分镜画面、画面描述、台词以及音效全部展现在了眼前,同时还对素材的选题、结构、金句和特色做了逐一分析,以分镜表和故事板两种形式进行展示。

想给外公写回忆录的女孩,AI 创业了:许婷因外公患癌萌生用 AI 制作老人回忆录的想法,创立小鹿光年项目。传统回忆录代写服务价格昂贵(万元以上),而 AI 技术可将成本降至 500 元以内。

AI 时代的创作者:五种人生,一个信念:陈翔宇从演员转型为 AI 影视创业者,通过 AI 技术解决了公司财务危机;王卯卯(画兔斯基那个)作为动画导演,利用 AI 工具大幅提升创作效率;PJ Ace 逃离好莱坞体系,用 AI 工具实现创作自由;罗翀结合 AI 技术与传统宣传片制作,开拓新市场;陈刘芳作为 AI 艺术研究者,推动技术与艺术的融合。

Michael Taylor 通过克隆 2000 名 Hacker News 用户的 AI 人格预测热门帖子,准确率达 60%,比随机猜测高 20%。

🎯 AI 战略 & 头部动向

Ben Thompson:AI 与五大科技巨头现状检视(英文)

著名科技评论家 Ben Thompson 的最新博文,分析了 AI 领域五大科技巨头的当前状况和未来前景:Meta 因 Llama 4 发布失败而陷入人才争夺战,苹果虽技术落后但硬件优势明显,谷歌面临 AI 颠覆搜索业务的风险,微软与 OpenAI 关系紧张但仍具优势,亚马逊则因 AI 驱动 AWS 增长而前景看好。

硅谷 AI 独角兽,陷入补贴混战

大厂如谷歌和 OpenAI 的补贴策略实则是为了控制用户习惯和挤压创业公司生存空间。倒闭潮或在路上。

👻 挫折复盘 / 避坑指南

Builder.ai 破产真相调查(英文)

深入分析了 Builder.ai 破产事件的真相,驳斥了关于其用 700 名工程师伪装 AI 的虚假传闻。作者通过与多位前工程师的交流,揭示了公司实际的技术架构和失败原因,包括内部管理混乱、缺乏焦点以及会计欺诈问题。

斯坦福最新研究:硅谷 AI 创业潮,其实是一场大型的资源错配

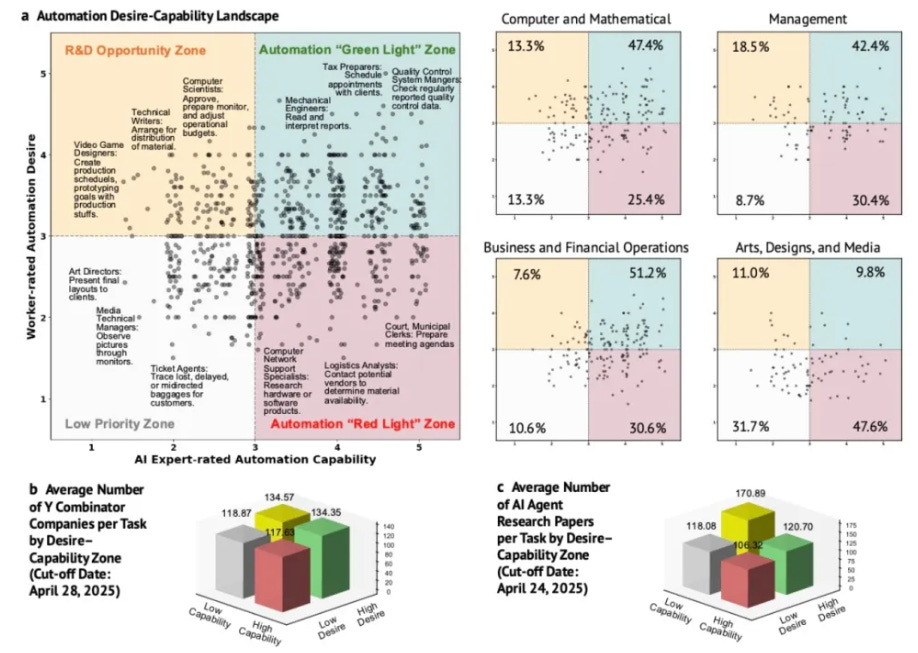

通过分析 Y Combinator 孵化的 723 家 AI 相关公司,揭示了一个惊人的事实:41.0% 的公司任务映射落在了「低优先区」和「红灯区」。换言之,近一半的 AI 创业努力都投向了员工既不需要也不想要的方向。

延伸阅读:

出门问问转型 AI 硬件求生:AIGC 概念第一股上市后表现不佳,股价从 3.8 港元跌至 0.35 港元。公司放弃大模型迭代,转向成熟的硬件形态结合 AI 软件,推出 TicNote 录音笔。

当盈利消失——Podscan 经历的现实考验(英文):Podscan 创始人 Arvid Kahl 分享了他的 AI 创业公司从短暂盈利到再次亏损的经历,揭示了创业中的不确定性。

985 毕业后,他选择给 AI「拧螺丝」:AI 数据标注师的职业困境。

「AI 产品墓地」里又添了几座新「坟」:看看曾经的明星产品如何陨落,分析背后原因,有助于避免自己踩坑。

适合个人上手的教程/资源:

如何用海螺(Hailuo Video Agent)一键生成爆款视频,歸藏给出了 演示。

这篇文章 介绍了 Google Labs 中五个神级 AI 应用,包括艺术配乐生成工具 National Gallery Mixtape、结构化学习工具 Learn About、实用语言学习工具 Little Language Lessons、UI 设计工具 Stitch 和职场问题解决工具 Portraits。

Mac 上的效率工具 Raycast 打通了 AI,非常好用(我正在尝试用它替代用了许多年的 Alfred),这里 有篇介绍。

一篇有趣的教程,教你如何用 Google 在线表格结合 Google App Script、Gemini API 打造一个卡路里追踪器,通过上传点餐照片,自动判断食物并估算热量、营养成分。

一篇有趣的教程,教你如何利用各种 AI 工具配合,设计实境解谜游戏。

支付宝出了 AI 理财工具「蚂小财」,这篇文章 以及 这个视频 通过黄金投资、基金回撤、股息率计算、自动盯盘等实际案例展示了其辅助决策能力。

得到旗下的 Get 笔记 2.0 上线了 AI 助手,产品负责人快刀青衣的 这篇文章 分享了两个让他兴奋的使用案例。

探索了两个月的 flomo 的 AI 新功能即将上线,能帮助人更好地进行自我洞察。可以 报名参与内测。

感谢阅读到这里,期待下周继续与你相遇。我是范冰(@XDash),欢迎参考我的图书、播客、课程: