【增长黑客AI周报】EP#30 生产级智能体、备战双十一、Manus 内部研讨会、AI Agent 泡沫、AI 门店精准客流等

「避免上下文过度工程化,尝试做减法,多信任模型一些。」

▪️PREFACE 卷首语

今天这期开篇,推荐一下知名笔记工具 flomo 联合创始人 Light 新近开始连载的个人创业思考专栏 《SmallTalk·第三季》。

在这个专栏里,他会输出一些对于创业、投资和人生的「偏见」,预计总共会更新 100 篇。文章的一贯风格是严谨理性的审慎思考,你可以从标题看出来:《长期主义批判》《结果导向批判》《超级连接器》…

本专栏为买断制,一次付费,永久拥有,你可以无限次阅读,无额外支付,并且买完后不满意 24 小时内可无理由退款。

同时,也强烈推荐没看过前两季的,可以趁现在完整收入囊中:《SmallTalk·第一季》、《SmallTalk·第二季》。这俩都是连载完结状态,可以一次看个爽。

OK,以下是本期的正式内容——

▪️CASE 案例

这个双十一,AI 比人还忙

via 差评 X.PIN

文章通过与多个品牌的交流,具体展示了 AI 如何在实际业务中提升效率、优化流程。

例如,欧派家居利用飞书多维表格整合直播管理,将分散的经销商信息自动化处理,让运营人员能同时管理更多账户。

蕉内则借助 AI 快速生成商品设计图,运营人员输入需求后,AI 能在十秒内完成模特换装、添加促销信息等操作,大幅缩短了设计周期。

交个朋友直播团队用 AI 批量生成商品利益点,原本需要三人十二小时的工作,现在一人二十五分钟就能完成,保证了内容的合规与效率。

此外,亚朵星球通过 AI 和自动化工具整合达人数据,统一管理项目进度,改变了过去依赖群聊和手工汇总的混乱模式。

SaaStr 如何在十个月内从零部署二十个生产级 AI 智能体(附 YouTube 现场视频)

via SaaStr

本文由 SaaStr 的 Jason Lemkin 分享,详细记录了他们在十个月内从零部署二十个 AI 智能体的实战经验。文章深入探讨了部署过程中的关键教训和残酷真相,特别强调了训练的重要性超过工具选择。整体内容围绕企业如何在预算紧缩的背景下,有效利用 AI 预算来推动收入增长,并提供了实用的框架和策略。这篇文章不仅分享了成功案例,还坦诚地讨论了失败经验,为那些希望快速跟上 AI 浪潮的 CMO、CRO 和创始人提供了宝贵指导。

在当前的商业环境中,作者指出 2025 年的预算现实非常严峻:传统 SaaS 预算被冻结,许多公司被迫削减 20% 到 30% 的现有应用支出,而核心供应商如 Salesforce 的价格上涨进一步挤压了预算空间。然而,AI 预算却在爆炸性增长,成为大多数企业唯一的额外资金投入领域。这种分化导致了一个两极分化的市场:经典 SaaS 软件显得过时,而由 AI 驱动的 B2B 软件则蓬勃发展。如果企业还在沿用 2021 年的销售策略或 2019 年的市场玩法,就很难获得预算支持;相反,那些积极拥抱 AI 的企业发现,从对外销售到客户会议,一切都变得顺畅高效。

文章的核心观点之一是打破了供应商选择的神话。作者经常被问到哪个 AI 工具更好,比如 Replit 或 Lovable,但他强调这是一个错误的问题。通过部署二十个 AI 智能体的经验,他发现训练比选择完美供应商更重要。SaaStr 从零开始,在十个月内成功部署了二十个 AI 智能体,秘诀不在于寻找神奇工具,而在于前期投入三十天的深度训练,并坚持每天一小时的持续学习。这种方法确保了智能体能够真正驱动收入,而不是仅仅停留在概念层面。

案例 | 数不清就赚不到,AI 如何帮门店精准统计客流

via 快刀青衣

这篇文章讲述了海外电信运营商门店负责人朱剑如何利用 AI 技术解决门店客流统计难题的故事。

文章提到,传统的人工记录或设备统计方法误差率高达 50% 以上,导致门店在排班、促销和业绩评估时缺乏可靠依据。朱剑通过谷歌 Gemini 2.0 模型设计了一套 AI 方案,将复杂任务拆解为简单判断,比如识别人员身份和去重,使准确率提升到 90% 以上。

他还使用 AI 编程工具 Cursor 自动化处理监控图片,结合数据看板为管理决策提供支持。整个过程不仅大幅降低了成本,从每月 1500-2000 加币降至 25 加币,还强调了与 AI 协作时拆分问题的重要性。这个案例展示了 AI 在实体门店中的实际应用,为面临类似困扰的商家提供了可借鉴的思路。

▪️OPINION 观点

几乎都在挂羊头卖狗肉,AI Agent 的泡沫现在到底有多大?

via 差评 X.PIN

尽管 AI Agent 在 2025 年成为行业焦点,但许多产品存在名不副实的现象,普遍面临用户留存率低和体验同质化的问题。本文通过采访多位行业专家,以 Manus 公司的 Wide Research 产品及近期跑路、撤资事件为案例,探讨了 Agent 泡沫的成因,包括资本驱动、技术错配和场景误判等因素。专家们分析了通用型 Agent 与垂直型 Agent 的优劣,并预测了未来赛道的生存规则。

核心观点认为,AI Agent 泡沫主要源于创业公司和资本的共谋,许多产品过度炒作「万能」概念,却缺乏实际场景的深度绑定。技术层面,虽然 tool-use 能力的突破(如 MCP 协议普及)提升了 Agent 的信息获取和交互效率,但通用型 Agent 因任务范围模糊,难以在特定领域达到专业水平,导致用户试用后流失率高。例如,Manus 的 Wide Research 产品被批评为消耗大量计算资源、定价昂贵,且未解决场景壁垒问题,无法构建有效的护城河。

多位专家强调,通用型 Agent 的致命缺陷在于无法解决复杂决策问题,用户最终仍需转向垂直产品或人工服务。在商业逻辑上,ToC 产品依赖多样性但烧钱严重,而 ToB 产品必须强调可落地和可交付,否则难以满足企业审计和合规需求。总体来看,文章警示 Agent 赛道正面临显性质疑,未来生存将取决于能否在通用与垂直之间找到平衡,并深入绑定高价值业务场景。

Redpoint「AI64」解读:从软件到服务,AI 应用层的真正起跑线

via 硅谷科技评论

这篇文章基于 Redpoint 的最新报告,指出尽管基础层如英伟达市值高达 4 万亿美元,但 AI 应用层的总估值还不到 1000 亿美元,这预示着应用层的价值爆发才刚刚起步,为构建者提供了宝贵的时间窗口。

报告强调了从传统 SaaS 向「服务即软件」的范式转变,即 AI 应用不再仅仅是提升效率,而是直接替代知识劳动,切入 1.8 万亿美元的人力与服务支出池,这比全球云软件市场大出三倍。

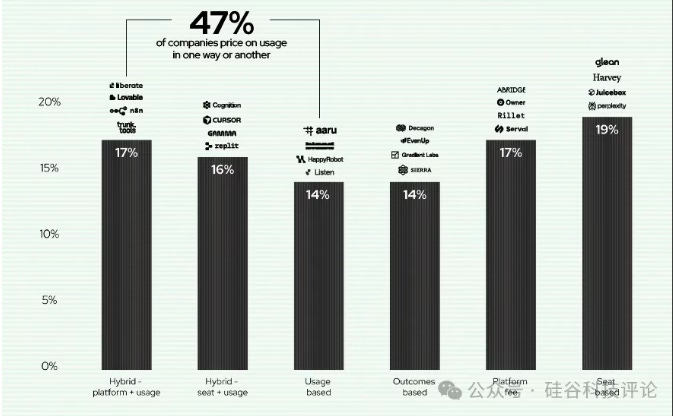

在应用优先级上,开发工具链、客户支持、销售与营销以及法律与医疗等领域跑在最前面,例如 GitHub Copilot 用户超 2000 万,Cursor 在 16 个月内突破百万用户,显示出快速增长势头。定价模式也在重构,61% 的 AI64 公司至少部分采用使用量或结果导向的计价方式,告别了传统的座位制,转向更灵活的积分系统。Go-to-market 策略上,前线部署工程师需求激增,销售周期缩短,交付能力成为增长引擎,企业需要更快展现成果并构建连续学习闭环。

文章还提到,真正的护城河在于上下文入口、反馈闭环和学习速度,例如 Cursor 和 Abridge 通过获取高保真上下文和真实数据反馈来迭代模型。最后,报告为创始人提供了实用建议,包括确保不可替代性、加速上线验证、采用咨询式销售、抢占叙事权以及设计可扩展的市场路线图,帮助他们在 2024 至 2030 年这个关键周期中,从演示转向收益兑现,抓住 AI 应用层的真正起跑线。

Langchain 、 Manus 组了一个研讨会:Agent 越智能,死得越快!

via 探索 AGI

这篇文章分享了 Langchain 工程师 Lance Martin 和 Manus 创始人 Peak 季逸超在 Agent 研讨会上的一些关键发现。文中提到一个有趣的现象:Agent 越智能,反而可能因为上下文过度膨胀而性能下降。他们讨论了 Agent 在调用工具时,上下文会像滚雪球一样增长,导致 Context Rot 问题,比如模型重复输出、推理变慢和质量下降。为了解决这个问题,文章列举了五种常见方法,包括 Offload、Reduce、Retrieve、Isolate 和 Cache,分别对应文件系统、总结压缩、语义召回、子代理和缓存策略。

Peak 在研讨会上强调了一个重要观点:压缩不等于总结。压缩是可逆的,比如在文件操作中只保留路径,需要时再读取内容;而总结是不可逆的,会导致信息永久丢失。因此,Manus 的策略是先压缩,如果不行再总结,并且总结时必须使用完整数据,避免信息损失叠加。

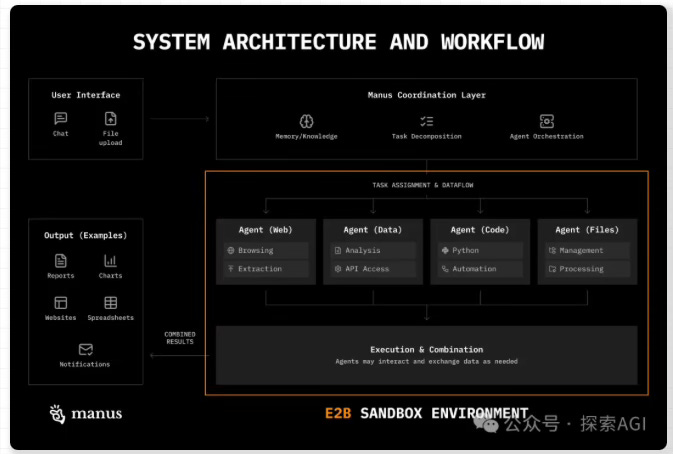

另一个亮点是 Manus 的分层架构设计,他们使用不到 20 个原子能力,将大多数操作卸载到 sandbox 层,通过命令行或 Python 脚本调用第三方 API。文章指出,Manus 在过去七个月里通过简化架构,让系统变得更快速、稳定和智能,这体现了上下文工程的核心是让模型工作更简单,而不是更复杂。

最后,文章推荐关注 Agent 开发的朋友们,避免上下文过度工程化,尝试做减法,多信任模型一些。Manus 只使用三个 Agent 类型:通用执行 Agent、规划 Agent 和知识管理 Agent,而不是模仿人类的多角色架构,这有助于避免 Agent 被自己的上下文撑死。整体来看,这篇文章以生动的案例和实用建议,为 AI 智能体的优化提供了有价值的参考。

大厂动向:

《Meta’s AI tools are going rogue and churning out some very strange ads》 这篇文章聚焦于 Meta 近期推出的生成式 AI 广告工具在实际应用中出现的意外状况。文章指出,一些广告主发现该工具自动生成了风格诡异的广告内容,例如将服装品牌 True Classic 原本针对中年男性受众的广告替换为一位笑容僵硬的老奶奶图像。类似案例还包括欧洲鞋履品牌 Kirruna 的广告中出现腿部扭曲的模特,以及电动自行车品牌 Lectric 的广告文案与图像逻辑不符的问题。

《Alphabet beats third quarter revenue estimates on cloud demand and advertising》 这篇来自 Fast Company 的报道,聚焦于谷歌母公司 Alphabet 最新发布的第三季度财报。文章指出,该公司在云计算需求和广告业务增长的推动下,营收表现超出了华尔街的预期。报道还提到,Alphabet 同时上调了全年资本支出预测,并分析了其云计算部门与微软 Azure 和亚马逊 AWS 的竞争态势。

《微软 AI 全家桶大更新!复刻 ChatGPT 浏览器,经典「大眼夹」回归是最大彩蛋》 这篇文章来自爱范儿,主要讲述了微软在 Copilot 秋季发布会上推出的一系列 AI 相关更新。文章首先回顾了经典 Office 助手「大眼夹」Clippy 的历史,并指出微软在 AI 时代通过新角色 Mico 重新引入类似概念,旨在让 AI 体验更社交化和人性化。接着,文章详细介绍了 Mico 的特点,如其实时表情反应、可定制外观和致敬 Clippy 的彩蛋功能,以及 Copilot 在记忆管理、真实对话模式、群组聊天等方面的升级。

随便看看:

《季载录·秋丨 Xsignal 全球 AI 应用行业季度报告丨 2025》 这份三万字完整版深度文章,为读者呈现 2025 年第三季度全球 AI 应用行业的全景图。报告基于 Xsignal AI Holo 数据库,围绕季度总览、赛道与格局以及赛道洞察三大核心板块展开分析。文章指出,当前 AI 应用市场已从春季的百模大战和夏季的野蛮生长,过渡到秋季的价值归位阶段,市场开始以用户价值和活跃规模作为衡量标准。

《「最后一届」翻译生》 这篇来自《人物》的文章,通过翻译专业学生陈诗芮的经历,描绘了全球翻译教育及行业面临的深刻变革。文章讲述了蒙特雷明德国际研究学院这所被誉为「翻译界哈佛」的顶尖学府宣布关停研究生项目,使得陈诗芮成为最后一届学生,她的求学之路充满波折,从国内考研失利到最终进入蒙特雷,却遭遇学校关停的意外。文中指出,翻译行业正经历「断崖式」冲击,过去翻译软件仅作为辅助工具,但生成式 AI 如 ChatGPT 和 DeepSeek 的普及,彻底重塑了工作流程,导致「机翻+人工审校」成为主流。

适合个人上手的教程/评测/资源:

《I Spent 3 Months Testing Knowledge Systems for AI—Here’s the Free One That Works (18 Prompts + Organization Framework)》 这篇文章,是作者 Nate 在 Substack 上分享的深度体验报告。他花了三个月时间,对各种 AI 知识管理系统进行了详尽的测试,最终筛选出一款他认为高效且免费的工具。

《First Time Sharing This: Grab My Private AI Writing Teaching Method + 8 Prompts (+ Demo)》 这篇文章首次公开分享了作者 Nate 在 AI 写作教学领域的私人心得。他观察到当前企业普遍面临 AI 生成文档质量低下的问题,并指出这并非模型本身缺陷,而是组织缺乏维护文档标准的新方法。为此,他基于数百小时的教学实践,开发了一套完整的写作工具包,旨在帮助企业规模化产出优质商业文档。

《AI 们给锦秋基金的写稿建议,我们要不要听?》 记录了锦秋 AI 实验室如何利用 14 款不同的 AI 工具来分析自家公众号「锦秋集」的运营数据,目的是探索 AI 在内容策略优化上的实际能力。文章围绕一个核心问题展开:AI 能否从真实数据中挖掘出有价值的规律,并提供可落地的运营建议。整个测评过程设计得非常细致,分为两轮测试,第一轮模拟简单指令下 AI 的自主分析能力,第二轮则像专业数据分析师一样提出八个模块的详细要求,从数据质量诊断到用户情感分析,全面检验 AI 的深度洞察力。

《AI 翻译 PDF 工具大 PK:内容 OK,格式崩?》 系统性地对比了 14 款主流 AI 工具在翻译 PDF 文档时的实际表现。测评过程中发现,不同工具在术语处理、格式还原和语义理解上存在显著差异,有的擅长保持结构却容易误译术语,有的理解准确但排版混乱。

《[教學] ChatGPT 先做知識整理,再讓 Canva、 Gamma AI 輸出簡報》 这篇文章来自电脑玩物,作者 Esor Huang 分享了一套利用 AI 工具高效制作简报的实用流程。文章核心在于强调知识整理的重要性,主张先通过 ChatGPT 进行深度研究和内容梳理,再利用 Canva 或 Gamma AI 完成视觉设计,而非直接依赖后者凭空生成。这种分阶段的方法旨在确保简报内容的准确性和深度,同时兼顾版面的美观。

《EP-51 讓 AI 協助經營自媒體!使用 n8n 自動抓取 Notion 文章,發佈在 Threads》 這篇文章展示了如何利用 n8n 自動化工具結合 AI 技術來管理自媒體內容。作者 Raven 在 Raven AI 週報中分享了一個實際案例,透過設定 n8n 工作流程,每天定時從 Notion 資料庫抓取已完成的電子報草稿,並使用 ChatGPT 進行改寫和摘要,最後自動發佈到 Threads 平台。整個流程涵蓋了多個關鍵步驟,包括觸發排程、資料篩選、內容處理和發佈控制,旨在節省人工操作時間並提升效率。