【增长黑客AI周报】EP#29 Sora2商用产品诞生记、HeyGen内部增长手册、淘宝AI升级独家对话、Lovable增长负责人分享等

「竞争壁垒从功能堆砌转向体验与速度的比拼。」

▪️PREFACE 卷首语

最近时机成熟,准备复出做一做老本行了:帮企业做增长。这一轮当然要结合 AI 要素,玩点新花样。公司正在注册,这个阶段暂不打算接受投资,只一心拓展客户。

如果您是品牌商,想借助 AI 提升自己的品牌影响力,以及布局多链路的种草、营销优化,欢迎联系我。直接回复本邮件或微信:ifanbing(告知贵方身份和来意)。

拓客阶段,需要更多案例和练手机会,所以合作条件好谈。也欢迎接洽线下活动、企业内训、行业合纵连横等。玩起来。

OK,以下是本期的正式内容——

▪️CASE 案例

用 AI 做了个玄学小程序:八字+MBTI+人类学测试,推算你的前世身份

via 甲骨文盲

文章完整展示了一位零编程基础的普通人如何借助人工智能技术,开发出一款融合传统玄学与现代心理学的趣味应用。

文章详细描述了该小程序的设计理念与操作流程:用户需输入个人生辰八字与 MBTI 人格类型,并完成八道人类学相关的趣味题目,系统随即通过算法推算出使用者的前世身份原型。这些身份横跨不同历史时期与地理区域,例如南太平洋的毛利战士领袖、印加帝国工程师、美索不达米亚农民或西伯利亚草原的萨满巫师等,覆盖了多元的文化背景。在确定身份后,AI 会进一步生成相应人物的生平故事,并附上包含优点、缺点、桃花运、财运及人生建议在内的个性化点评,为用户提供一种新颖的自我探索与娱乐体验。

72 小时,首个 Sora2 商用级产品诞生记——筷子科技×WaveSpeedAI 的 AI 影棚故事

via 非凡产研

本文记录了筷子科技与 WaveSpeedAI 如何在国庆假期期间敏锐捕捉 Sora 2 发布机遇,并通过高效协作,在短短 72 小时内成功推出全球首个商用级 Sora 2 产品「AI 影棚」的完整历程。文章详细描述了团队从技术探索、产品构思到快速开发上线的全过程,展现了面对新兴 AI 工具时,企业如何将技术潜力转化为实际商业价值的实战经验。来源自非凡产研的这篇报道,不仅是一个关于速度与创新的案例,更深入探讨了 B 端市场对 AI 技术的真实需求与接纳逻辑。

在 Sora 2 发布当日,筷子科技团队便从娱乐测试转向商业价值探讨,自发探索技术的边界与应用场景。通过假期中的深度试错,产品总监陈龙等人逐步掌握了通过简洁提示词有效控制 Sora 2 生成效果的方法,并提炼出「产品 + 卖点 + 场景」的核心商业应用逻辑。与此同时,基础设施伙伴 WaveSpeedAI 凭借其与 OpenAI 的紧密合作及高并发资源,为项目提供了稳定、易用的 API 支持与配套服务,确保了技术落地的顺畅。

假期结束后,筷子科技团队迅速决策,仅用三天时间便完成了从产品定义、技术对接、并行开发到最终上线的全部工作。其核心创新在于构建了一套「两层约束」系统:先利用 GPT 生成标准化创意脚本,再结合对 Sora 2 模型特性的深入理解进行优化,最终实现了让普通商家也能快速生成影棚级产品短片的目标。产品上线后市场反应热烈,24 小时内即生成超 1100 条客户案例,覆盖众多消费品类,且客户主动询问付费方式,有力验证了其解决实际商业需求、创造真实 ROI 的价值。

▪️OPINION 观点

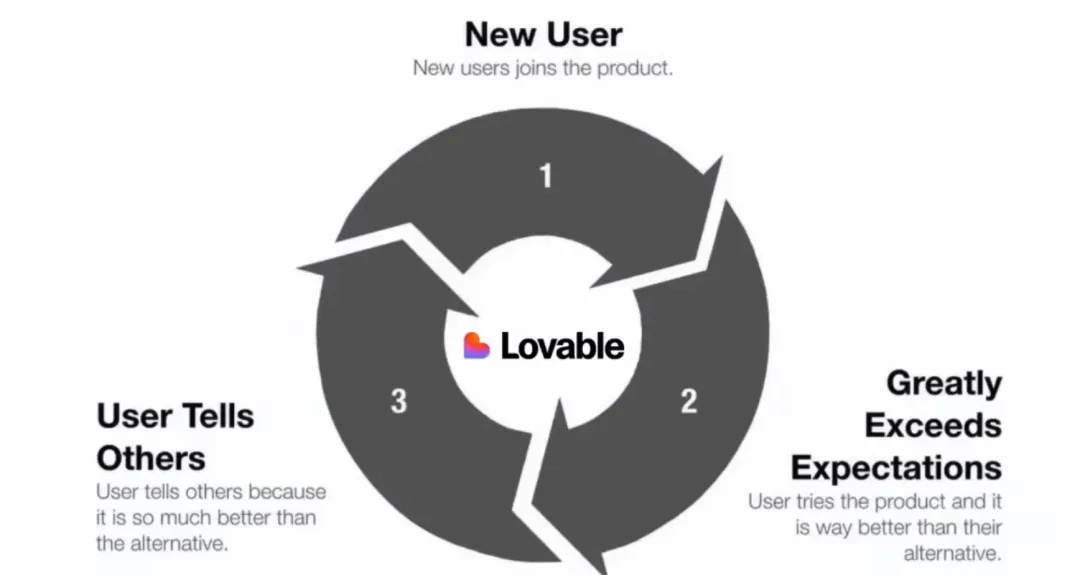

Lovable 增长负责人首次公开分享:传统增长策略为何彻底失效,这 6 种新打法让我们 10 个月获得百万用户

via 深思圈

源自深思圈,深入剖析了在 AI 技术冲击下传统增长模式的崩塌现象。文章通过 Lovable 增长负责人 Elena Verna 的演讲内容,揭示了 SEO 流量暴跌与社交媒体限流带来的行业困境,并指出用户开始利用 AI 工具自主构建替代产品的颠覆性趋势。它系统阐述了产品驱动增长(PLG)的核心理念,强调分销能力相较于产品完美性的决定性作用,并提出以增长循环取代传统漏斗模型的新策略。

全文还结合具体案例,如 Dropbox 的病毒式传播机制,说明了如何通过产品设计实现可持续的用户获取与品牌建设。对于关注 AI 工具应用、商业趋势演变的企业决策者和产品经理而言,这篇文章提供了极具前瞻性的实战洞察与方向指引。

在核心观点上,文章首先挑战了「产品好自然有用户」的常见误区,指出无数优秀产品因缺乏分销能力而失败,相反许多体验不佳的产品却凭借强大分销成为行业巨头。Elena Verna 强调,增长的本质在于以可预测、可持续且具备竞争防御性的方式解决获客、激活、变现和留存四大问题。她提出最快速增长的公司都依赖「循环」而非「漏斗」,例如 Dropbox 通过「给存储空间换存储空间」的病毒循环,实现了低成本的海量用户增长,其 60% 的新用户至今仍来自产品内生的分享机制。

针对当前市场巨变,文章分析了推动 PLG 兴起的四大根本转变:B2B 产品的用户已成为实际购买者,促使产品设计更侧重解决终端用户痛点;渠道生命周期急剧缩短,传统广告活动效力难以持续一周;数据可获得性提升使产品团队能基于真实用户行为优化策略;竞争壁垒从功能堆砌转向体验与速度的比拼。Lovable 自身的增长实践印证了这些趋势——他们依靠口碑循环,在 10 个月内获取百万用户,关键在于打造令人惊艳的初始产品体验,激发用户自发分享。

最终,文章呼吁产品经理将增长思维融入产品设计全流程,认识到产品本身应成为最强大的营销渠道。在 AI 重构商业格局的当下,企业需摒弃过时的增长剧本,通过构建数据驱动、体验优先的增长循环,在渠道崩溃与护城河瓦解的双重挑战中开辟新路径。

ARR 突破 1 亿美元,HeyGen 创始人公开了他们的内部增长手册,全是干货

via Founder Park

本文详细呈现了 AI 视频生成工具 HeyGen 在创始人 Joshua Xu 带领下实现年经常性收入 1 亿美元的成长历程。文章核心聚焦于 HeyGen 如何通过拥抱 AI 技术的不确定性,构建快速迭代的产品开发体系,从而在竞争激烈的市场中脱颖而出。

文中分享了公司内部的操作手册,涵盖核心理念、团队协作和决策方法,强调速度与质量并重的策略。HeyGen 的使命是让每个人都能通过视觉化方式讲述故事,尤其专注于沟通型视频的普及化,使从新手到专业人士都能轻松制作高质量内容。面对 AI 技术的快速演变,HeyGen 不寻求稳定技术基础,而是选择驾驭技术浪潮,将不确定性转化为竞争优势。其核心理念是快速行动、极致执行,并提前布局未来机会,同时确保产品质量和用户体验的可靠性。

这种方法与传统软件开发模式形成鲜明对比,后者往往依赖长期计划,而 HeyGen 采用两个月一次的路线图规划,以跟上模型升级节奏,并通过频繁发布来加速学习和价值交付。团队强调围绕用户不变的核心痛点构建系统,同时享受模型改进带来的红利,最终实现比竞争对手快五倍的发布速度,这在 AI 创业领域被视为一种高效的增长策略。

独家|对话淘天凯夫:淘宝 AI 升级,2025 年做了三件事

via 虎嗅

本文聚焦于淘宝在 2025 年如何通过 AI 技术推动平台升级。文章通过对话淘天高管凯夫,揭示了淘宝面对 10 亿用户和庞大商家体系时,如何在保持业务稳定的前提下实施 AI 转型。整体内容围绕淘宝内部决策、具体执行策略以及已取得的成效展开,提供了对电商 AI 化趋势的深入观察。文章指出,淘宝的 AI 升级并非激进改革,而是采用渐进式方法,确保用户体验无缝过渡。核心信息显示,淘宝在 2025 年重点推进了三项关键 AI 举措,旨在提升流量效率、赋能商家并创新导购产品。这些努力在双 11 前已初见成果,标志着 AI 正成为淘宝进化的重要驱动力。

从核心观点来看,淘宝的 AI 升级战略高度务实,强调融合而非颠覆。据凯夫透露,团队在 2024 年 12 月经过多次会议后,确定了三个最具确定性的方向:大幅提升流量匹配效率(包括搜索、推荐和广告)、为商家实现增效降本,以及推出新的 AI 导购产品。这些项目于 2025 年 3 月并行启动,采用 AB 测试和灰度上线等传统阿里方法,确保风险可控。例如,新功能从 2% 用户量开始测试,逐步扩展到 50%,只有数据表现良好才全量上线,体现了谨慎的执行风格。

在具体实施中,淘宝解决了历史遗留问题,如改造庞大的商品信息库。团队开发了 AI Agent 自动学习和撰写商品信息,显著提升了数据质量,从而为基于大模型的搜推广体系奠定基础。此外,淘宝推出了六款 AI 创新产品,包括 AI 万能搜和 AI 试衣等,并在搜推广体系中针对复杂词进行了 AI 升级。数据显示,这些举措带来了流量匹配效率的双位数增长,例如搜索相关性提升 20 个百分点,推荐点击量增加 10%,商家广告 ROI 提高 12%。

张鹏对谈朱啸虎、储瑞松、傅盛:Agentic AI 时代,不要什么东西都自己闷头做

via 极客公园

本文记录了创始人张鹏与金沙江创投主管合伙人朱啸虎、猎豹移动董事长兼 CEO 傅盛、亚马逊全球副总裁储瑞松的深度对话。文章聚焦于 Agentic AI 时代下从业者的焦虑与机遇,探讨了新的商业范式、生存哲学和组织变革。对话从投资人、创业者和技术平台三个视角出发,揭示了 AI 技术如何重塑商业模式,强调交付结果而非工具的重要性。整体内容旨在为读者提供应对 AI 变革的实用洞见,帮助企业在快速迭代的环境中寻找增长路径。

在核心观点上,文章首先指出 Agentic AI 正在推动商业模式的根本转变,即从传统的软件收费转向按结果收费。朱啸虎强调,这种模式可能为中国软件企业带来突破,尤其在垂直细分行业中,直接为客户交付结果能加速收入增长,早期公司需实现 5 到 10 倍的年增速才能吸引投资。他建议创业者远离大厂竞争,选择细分领域发展,避免因大厂技术迭代而受冲击,比喻为在 AI 时代需「离开大厂三条马路」。

储瑞松则从技术平台角度补充,认为企业应善用亚马逊云科技等平台工具,避免重复造轮子,专注于差异化价值创造。他提到 Agentic AI 已进入「凌晨 5 点」阶段,即技术正逐步成熟,企业需快速行动以抓住机遇。此外,文章讨论了新的生存哲学,指出传统壁垒如网络效应和数据优势正在减弱,企业需依靠速度和执行力构建动态壁垒,同时强调组织变革的重要性,鼓励借势平台放大效率。

最后,对话还触及出海战略,认为国内市场是练兵场,但全球市场才是盈利关键,甚至建议企业从第一天就考虑出海。整体而言,本文为从业者提供了应对 Agentic AI 时代的实用指南,强调务实创新和协作共赢。

大厂动向:

《深度|OpenAI 的终局之战》 一文,由极思 TopMinds 发布,深入剖析了 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 近期在 a16z 播客访谈中揭示的公司核心战略。文章指出,OpenAI 的野心远不止于发布像 Sora2 这样引发社交网络刷屏的技术演示,其真正目标在于打响一场决定未来十年科技格局的「入口之战」。作者认为,Altman 所阐述的四个关键判断,正在重新定义人工智能与人类交互的根本方式,预示着 AI 将从被动工具转变为主动协作者。

《Windows 11 大更新:动嘴就能让 AI 操控电脑,还有 Manus 强势上岗》 一文,由爱范儿发布,深入剖析了微软近期为 Windows 11 操作系统推出的一系列重磅 AI 功能升级。文章指出,随着 Windows 10 正式退役,微软正致力于通过 AI 技术重塑操作系统体验,旨在将每一台 Windows 11 电脑打造为强大的 AI PC。本次更新的核心亮点在于大幅增强了语音交互、视觉理解和自动化任务执行能力,特别是 Copilot 助手的功能得到了前所未有的扩展。

《刚刚,OpenAI 首个 AI 浏览器发布!不像 Chrome,但想改变你上网的方式|附实测》 这篇文章带我们近距离观察了 OpenAI 最新推出的 ChatGPT Atlas 浏览器。它和我们熟悉的 Chrome 很不一样,核心思路是把 AI 深度整合到浏览体验的每个环节,而不仅仅是塞一个聊天机器人进去。文章作者莫崇宇在爱范儿的实测中,详细展示了 Atlas 如何通过侧边栏、智能补全和自主代理等功能,试图重新定义我们与网络互动的方式。

《Google 开源了一个能操作电脑的智能体》 一文聚焦于谷歌最新发布的 computer-use-preview 项目,这是一个让 AI 直接操控电脑的智能体框架。文章详细解析了该框架如何利用 Gemini 模型通过自然语言指令来执行屏幕操作,包括点击、输入和滚动等任务。来源自探索 AGI 频道的分析还揭示了该项目的三层架构设计,以及其在跨分辨率适配和长任务处理上的技术细节。

《速递|「AI 优先」购物战略初见成效,沃尔玛携手 OpenAI 叩响万亿美元俱乐部大门》 一文,由 Z Lives 于 2025 年 10 月 16 日发布,详细报道了沃尔玛与 OpenAI 合作的最新进展。文章指出,这一战略举措已推动沃尔玛股价创下历史新高,使其市值逼近万亿美元大关。通过合作,消费者可直接在 ChatGPT 平台上浏览并购买沃尔玛商品,涵盖包装食品和服装等品类,尽管生鲜食品暂未纳入。

《谷歌 142 页报告首发揭秘:90% 码农每天用 AI 超 2 小时!》 一文基于谷歌云发布的 DORA 2025 年度研究报告,深入剖析了人工智能在软件开发领域的普及现状与深层影响。报告通过对全球近五千名技术从业者的调研,首次系统性地揭示了 AI 已成为开发者日常工作主流工具的现实,并指出了使用率与信任度之间的显著落差。文章进一步阐释了 AI 在团队中扮演的「放大器」角色,即它能够强化高效团队的优势,同时也会加剧低效能团队固有的问题。

《速递|字节 Seed 架构再调整,朱文佳汇报线下调,转向吴永辉汇报,年内团队已历经多次人事震荡》 一文,由 Z Finance 于 2025 年 10 月 16 日发布,聚焦字节跳动旗下大模型团队 Seed 的最新组织变动。文章详细梳理了朱文佳从与吴永辉平级转为向其汇报的过程,并回顾了年内 Seed 团队多次人事震荡,包括核心成员离职、转岗及返聘等事件。同时,内容也延伸到 Flow 团队的协同调整,强调字节在优化大模型研发效能与战略协同方面的持续努力。

随便看看:

《I left full-time traditional Chinese medicine for AI engineering. My base pay rose 30% — and breaking in wasn’t difficult.》 一文通过新加坡前中医师 Benjamin Leong 的转型经历,生动展现了一个普通人如何成功跨入人工智能领域的真实案例。文章详细描述了他从传统医学领域转向 AI 工程的技术转型路径、薪资提升的具体幅度以及适应新角色的心路历程。这位 31 岁的从业者不仅实现了约 30% 的基础薪资增长,更通过实践证明了进入 AI 行业并非遥不可及。

《我拿 AI 给神曲《八方来财》做了个 MV,真的好魔性!》这篇文章来自量子位,它详细记录了一位创作者如何利用中国电信推出的 AI 创作平台 TeleStudio,为流行神曲《八方来财》制作出一支充满东方赛博朋克风格的 MV。整篇文章以第一人称视角,带领读者一步步体验从图片生成到视频剪辑的全过程,展示了 AI 工具在创意领域的实际应用。作者不仅分享了具体的操作技巧,还深入探讨了 TeleStudio 的各种特色功能,比如让物体跳舞或根据音乐生成画面,让人感受到 AI 技术的趣味性和实用性。《你是合格的投资人吗?这款游戏让你像 YC 合伙人一样思考》 一文由特工宇宙发布,聚焦于一款名为 YC Arena 的创新游戏平台。该平台由一位柏林本科生开发,旨在通过互动小游戏帮助用户模拟投资决策过程,特别是体验 Y Combinator(YC)合伙人的角色。文章详细介绍了平台中的多个游戏模块,如 YC Partner Simulator,让玩家观看创业路演视频并选择是否投资,从而学习 YC 的投资逻辑和创业生态。

《哥大和 LSE 都在争的「哲学女孩」,去了大厂当 AI 产品经理》 一文,讲述了一位哲学与人类学背景的文科生如何突破常规,最终成为大厂 AI 产品经理的独特经历。文章通过个人成长故事,探讨了在热爱与现实轨道冲突时如何做出选择,并分享了哲学思辨与人类学调研如何转化为职场竞争力。这位作者从高中接触哲学开始,培养了批判性思维和文本分析能力,随后在多伦多大学主修哲学与人类学,进一步通过田野研究深化了对现实问题的理解。

《在硅谷,我见过教育如何被算法改写》 一文,通过课程设计师李熙晨的视角,揭示了硅谷教育领域正在发生的深刻变革。文章描绘了教育如何被算法和产品化思维重塑,学习过程被量化,教学被建模,教师角色逐渐被技术替代。李熙晨在硅谷从事 STEM 课程设计工作,她的日常经历展现了教育从人文关怀向效率优先的转变,同时也引发了对教育本质的反思。

《I was interviewed for a job by AI. Here’s what it’s like》 一文,由 Fast Company 发布,作者 Shalene Gupta 亲身经历并记录了一次由人工智能进行的求职面试。文章通过作者与名为 Anna 的 AI 面试官的互动,探讨了 AI 在招聘流程中的实际应用及其影响。整体内容涵盖了面试的体验细节、AI 的反应方式,以及作者对技术潜力和局限性的反思。

《Electronics Mechanic -> AI Safety Researcher: A 30-Month Journey to Model Welfare》 一文,由 probablyjonah 在 LessWrong 平台分享,记录了一位电子机械师转向人工智能安全研究员的个人历程。文章核心围绕作者因目睹在线虐待 AI 系统的行为而触发职业转变,旨在通过 30 个月的自学计划,最终加入 Anthropic 公司的模型福利团队。作者强调了对数字智能体潜在福祉的伦理关切,而非纯粹学术兴趣,并详细阐述了其非传统背景、家庭责任及学习挑战。

适合个人上手的教程/评测/资源:

《How we create viral LinkedIn carousels》 一文由 Nicolas Cole 撰写,分享了其团队通过制作轮播图内容在 LinkedIn 平台实现病毒式传播的实践经验。文章详细拆解了从内容构思到视觉呈现的完整流程,并重点推荐了辅助工具 Gamma 的操作技巧。作者团队借助这套方法论,已为多家七位数营收的写作业务积累了超过 25 万粉丝与上万条潜在客户线索。

《阿里悄悄上线自家 Claude Code,Gemini3 同款的操作系统复刻让我做出来了》 一文,由卡尔的 AI 沃茨发布,详细介绍了阿里最新推出的 Qoder CLI 工具及其配套编辑器 Qoder IDE。文章通过作者的实际使用体验,展示了 Qoder CLI 如何复刻 Gemini3 内测同款操作系统的过程,并对比了其与 Claude Code、Gemini Cli 等工具的异同。作者强调,Qoder CLI 不仅具备 Claude Code 的全套功能,还新增了 Worktree 和 Quest Mode 等特性,旨在提升编程效率和自主性。

《EP-50 [影片] 使用 Replit 進行 Vibe Coding!建立前端網頁,連接 Notion 資料庫,一鍵就部署》 這篇文章來自 Raven AI 週報,它深入探討了如何運用 Replit 這一雲端開發平台來實踐 Vibe Coding 的概念。Vibe Coding 是一種讓 AI 主導程式撰寫,人類僅需提出需求的開發方式。文章詳細說明了從與 ChatGPT 討論應用程式方案開始,到利用 Replit 串接 Notion 資料庫作為後端,並最終一鍵部署前端網頁的完整流程。

《實測何時用 Google 搜尋、 AI 模式、 AI 摘要或 ChatGPT?比較應用案例》 一文,由電腦玩物發布,針對當前多種 AI 工具在資訊檢索與處理中的應用場景進行了實測對比。文章將資訊工作劃分為三個層次,並探討了傳統搜尋、AI 摘要、AI 模式及生成式 AI 在各自領域的優勢與限制。通過日常任務案例,作者分享了如何根據具體需求選擇最合適的工具,旨在幫助讀者提升工作效率,避免不必要的工具切換。

《【翻译】非技术人员如何使用 Claude Code,让命令行成为第二个助手》 一文,源自 Renee 创业随笔,深入探讨了 Claude Code 这一强大工具如何为非技术背景的用户提升工作效率。文章指出,尽管 Claude Code 表面上是面向开发者的命令行工具,但实际上它能帮助内容编辑、运营和市场人员自动化处理日常任务,如数据整理、报销管理和内容分析。文中还分享了 Every 团队的实际应用案例,展示了 Claude Code 在差旅报销、内容表现分析和客户支持等方面的具体用法。

《How I Became a 5x Engineer with Claude Code》 一文由 Gordon Seidoh Worley 撰写,分享了作者借助 Claude Code 这一 AI 编程工具显著提升个人开发效率的主观经验。文章发表于 2025 年 10 月 15 日,最初发布在 LessWrong 平台上。作者在文中详细阐述了自己如何通过与 Claude Code 的深度协作,实现了工作效率的成倍增长,并探讨了这种工作模式的核心机制。

《I’m a Stanford professor and AI startup cofounder. Here’s how to get a job at an AI company.》 一文由斯坦福大学教授兼 AI 初创公司联合创始人 Jure Leskovec 撰写,旨在为求职者提供进入 AI 行业的实用建议。文章基于作者的亲身经历和行业观察,强调在快速变化的 AI 领域,求职者需要展示实际能力、适应性和软技能。整体内容围绕如何通过项目实践、持续学习和人际沟通来提升竞争力,并分享了招聘方在选拔人才时的关键考量因素。

《LiblibAI 正式推出 2.0,十字路口第一时间评测:从 1.0 到 2.0,什么变了?》 一文由十字路口 Crossing 发布,深入探讨了国内 AI 多模态模型社区 LiblibAI 的最新升级。文章从创作者视角出发,分析 AI 工具分裂时代面临的挑战,并评测 LiblibAI 2.0 如何通过整合功能解决这些问题。作者镜山结合自身体验,强调新版本旨在降低创作门槛,提升效率,让用户在一个平台内完成全链路创作。

《AI 音乐都发展成这样了?藏师教你一键生成爆款 AI 音乐》 一文,由歸藏的 AI 工具箱发布,深入探讨了 AI 音乐生成工具 Suno V5 的最新进展及其应用潜力。文章从作者的个人体验出发,描述了被 AI 生成的 R&B 风格《一路向北》所震撼的经历,进而引出 Suno V5 模型的强大功能。它不再局限于简单的提示词生成,而是支持自定义歌词、分段提示词、音频上传修改,以及专业的 Studio 模式,让用户能够像专业音频工程师一样控制音轨和混音。