【增长黑客AI周报】EP#28 美图组织进化、叮咚AI落地、硅谷顶级闭门会、n8n创始人访谈、AI增长官等

「找到 Model-Product-Market-Fit 是最关键的,这意味着模型能力(现状&未来)匹配用户需求(存量&增量)。」

▪️PREFACE 卷首语

MCP 最近可以说是 AI 领域最热门的技术焦点之一了,很多朋友想要了解一下。我跟极客时间申请了这门《MCP实战课》的免费学习名额,通过四个实战项目帮你从入门到进阶。名额有限,只有 50 个,感兴趣的快领取哦:http://gk.link/a/12DXu

OK,以下是本期的正式内容——

▪️CASE 案例

吴欣鸿内部分享,美图在 AI 时代的组织进化心得

via Founder Park

本文源自美图公司创始人吴欣鸿的内部讲话,由 Founder Park 整理发布。文章深入探讨了美图在生成式 AI 技术浪潮下的组织转型实践,分享了其在 RoboNeo 试点项目中的成功经验。内容聚焦于如何打破传统「惯性工作流」,应对市场竞争和内部挑战,并展望了 AI 原生组织的未来形态。通过具体案例,吴欣鸿揭示了美图如何借助 AI 提升效率、加速创新,为企业在 AI 时代的进化提供了宝贵洞见。

在外部环境方面,美图面临影像赛道日益激烈的竞争,既有大厂如 Nano Banana 的技术优势,也有小型创业团队凭借 AI 工具实现高 ARR 的挑战。内部则存在固化的工作流程、过度管理和全球化局限等问题,导致「惯性工作流」现象普遍,如需求文档冗长、会议繁多、审批流程缓慢,这些都制约了创新速度。

为解决这些问题,美图在 RoboNeo 项目中实施了「反惯性工作流」策略。关键措施包括需求共创,让研发和设计同步开工,减少文档依赖;会议从简,取消无效会议,缩短决策链路;借助 AI 实现职能融合,如设计师兼任产品经理,海外运营一人完成多任务;要求领导者深入一线执行;以及快速构建 MVP,根据用户反馈迭代。这些实践使项目在一个月内完成全球发行,MAU 突破百万,无需导流或推广即获成功。

此外,RoboNeo 的 Agent 框架极大提升了效果创新效率,设计师可通过 Prompt 配置快速上线新功能,将原本数天或数周的流程缩短至几分钟。文章还引用外部 AI 创业团队的工作方式,强调 AI 工具的广泛应用,减少跨职能交接,实现高效协作。总体而言,美图的经验展示了 AI 时代组织进化的核心:打破惯性,拥抱灵活性和 AI 赋能,以加速产品迭代和市场响应。

走进叮咚买菜与柠季,找到 AI 落地柔性供应链的解法

via 虎嗅

文章通过虎嗅智库 AI 落地研学营第三期的实地探访,聚焦叮咚买菜、柠季、特赞科技及蜀海供应链四家企业,揭示了 AI 从概念走向实践的具体路径。这些案例表明,AI 的价值并非构建无所不能的超级系统,而是通过植根业务、数据驱动的智能方案,将供应链从成本中心转变为价值中心。全文围绕企业在高波动、高损耗环境下的应对策略,展现了不同行业如何利用 AI 实现降本增效与业务创新。

在具体实践中,叮咚买菜展示了 Agentic AI 在全链路生鲜供应链的应用,从上游种养殖监控到履约配送,实现了决策可追溯与自动化,显著提升了预测准确率与运营效率。

柠季则从轻资产加盟模式出发,强调通过数据中台与 AI 工具构建可复制的运营体系,让管理决策从经验主义转向数据驱动,最终达到让 CEO「少干活」的务实目标。

特赞科技另辟蹊径,将内容视为新型 SKU,利用 AIGC 技术搭建内容供应链,使创意生产从昂贵低效转变为可复用、可组合的工业流程,从而释放人力专注于更高价值的创意工作。

蜀海供应链作为服务众多连锁品牌的幕后大脑,分享了其数字化内功的修炼历程,主张 AI 落地应遵循从软到硬、从易到难的渐进策略,优先在数据基础好的场景如知识库与智能客服切入,再逐步攻克复杂硬件结合场景。

文章最后通过圆桌讨论环节,汇集了来自森马、商派、百胜中国等企业代表的观点,共同剖析了 AI 落地的现实痛点,如价值归因困难与数字化基础薄弱等问题。与会者达成共识,认为 AI 成功落地的关键在于回归业务本质:首先统一数据标准,确保信息流通无障碍;其次选择小场景、快回报的试点项目,如流程自动化,以快速验证价值;最后挑战增收类复杂任务,如销售预测,从而形成数据、算法与业务的闭环。整体而言,本文为寻求 AI 赋能的企业提供了一套从找准痛点、夯实基础到稳步推进的系统性方法论,强调 AI 并非万能灵药,而是一场需要精密规划与持续优化的系统工程。

还能直播互动?日本厂商将 AI 陪伴卷出新高度

via 虎嗅

本文深入剖析了日本公司 Odd Number 推出的女性向 AI 陪伴项目「AI 男子」。该项目以「创造一个可以与自己喜欢的人交谈的世界」为核心理念,通过整合 YouTube 直播和 Line 即时通讯平台,打造出多元化的 AI 虚拟伴侣体验。文章详细介绍了「AI 男子」的运营策略、技术基础以及用户互动方式,并探讨了其在 AI 社交领域的创新意义。

「AI 男子」项目自上线以来,展现出强烈的市场野心。它在 X、Instagram 和 TikTok 等社交媒体全面布局,并计划在 YouTube 上通过短片和直播形式与用户互动,尽管直播功能目前尚未开放。与传统的 AI 陪伴产品不同,「AI 男子」并未以独立 App 形式推出,而是选择嵌入日本主流通讯软件 Line,让用户可以直接与主角色 Kanata 进行文本对话,这大大简化了用户接入流程,并可能提升用户留存率。项目上线不到两周,其官方帖子在 X 上已获得高达 11 万的浏览量,显示出初步的市场热度。

在技术层面,Kanata 的对话能力由 ChatGPT 支持,目前仅支持日语,免费聊天次数约为每天 5 次,暂未开放付费入口。虽然初期对话体验略显生硬,但后续交流中表现出不错的情绪判断和记忆能力。文章指出,这种嵌入成熟社交平台的做法,为 AI 陪伴产品提供了新思路,避免了独立 App 常见的留存难题,并利用 Line 的通知系统增强用户触达。

项目角色设定丰富,包括主角色 Kanata 及其他三名人物和一个吉祥物,Kanata 被明确设计为 AI 身份,而非模仿人类,这有助于合理管理用户期望,并为后续迭代预留空间。名字「Kanata」在日语中带有「遥远」意象,通过反差设计传递「把 AI 从遥远变得亲近」的概念。文章还推测,未来 YouTube 直播的开放可能借鉴日本成熟的 AITuber 生态,通过公域曝光吸引用户,并收集反馈以优化角色成长。

▪️OPINION 观点

企业有可能打造全 AI 团队吗?我们专访了国内首位 AI-CGO

via 增长黑盒 Growthbox

文章通过专访绝味集团首席数智增长官谌鹏飞,揭示了 AI 如何从工具演变为驱动企业增长的核心引擎。它重点分析了绝味食品通过引入 AI Agent 实现营销全链路智能化转型的案例,展现了 AI 在提升运营效率与创造商业价值方面的巨大潜力。

文章开篇指出,绝味食品作为拥有万家门店的卤味零售巨头,已率先在行业内引入 AI Agent 至营销全链路。实验数据显示,在同等预算下,AI 团队相比人工团队实现了触达转化率提升 301% 和点击率提升 129% 的显著成效,其中一次覆盖 60 万人的活动更直接带来 136.5 万元的业绩增量。这证明 AI 能够有效重写企业增长逻辑,帮助应对流量见顶与用户行为碎片化的挑战。

核心观点强调,AI 数智增长必须成为自上而下的「一把手工程」。谌鹏飞认为,除了企业最高决策者,无人能承担推动 AI 战略落地的重任。他提出,AI 本质上是一个连接前后端需求的中台,需要顶层设计来统一业务与技术的战略方向。绝味集团在 2023 年 5 月明确将 AIGC 数智战略列为重点,经过 483 天的持续投入,最终与腾讯共创出中国零售行业首个 AI 会员智能体。

文中首次详细阐释了「AI-CGO」(首席数智增长官)这一新兴职位的定位与价值。该角色并非部门主管,而是负责将业务需求与技术能力统一到「增长」目标上,成为「带着 AI 打仗的人」。这要求任职者既精通商业逻辑,又深刻理解 AI 技术,能够将算法嵌入营销、供应链及门店运营等各个环节。

关于 AI 智能体的发展阶段,谌鹏飞将其划分为五步:聊天机器人、推理者、Agent、创新者、组织者。他认为当前正处于 Agent 时代,企业对 AI 的运用存在三种段位:作为岗位的智能员工、作为部门的团队,以及最终塑造「AI 原生组织」。他预见,若能在会员部门成功跑通智能体,未来可复制至市场、品牌策划、数据分析乃至整个企业管理层面,最终形成完整的 AI 驱动型组织。

文章最后指出,AI Agent 的核心优势在于其能够有效解决企业内部因认知差、信息差与利益差导致的内耗问题,通过多 Agent 协作实现从「千人一面」到「万人万面」的精细化运营。绝味的实践表明,当 AI 能够以战队形式接管完整作业链条时,企业不仅提升经营效率,更正式迈入 AI 智能体时代,为整个零售行业探索出一条可行的数字化增长路径。

深度|收入 8 个月翻 4 倍,自动化神器 n8n 创始人:AI 要么是一个巨大的机遇,要么是公司的终结

via Z Potentials

源自红杉资本对 n8n 创始人 Jan Oberhauser 的访谈,深入剖析了这家自动化公司在 AI 浪潮下的转型与增长策略。文章揭示了 n8n 如何从工作流自动化工具演变为 AI 驱动应用的编排层,并分享了其收入在短期内激增四倍背后的关键决策。内容聚焦于公司对社区驱动的坚持、开源策略的商业考量,以及 AI 时代下的生存哲学,为读者提供了关于技术创新与市场适应的宝贵洞见。

在 AI 浪潮席卷全球的背景下,n8n 创始人 Jan Oberhauser 明确指出,AI 对企业而言既是巨大机遇,也可能是终结信号,公司必须主动拥抱变革以确保前者。n8n 的成功转型源于两年前的战略调整:一方面,公司不再仅仅添加 AI 功能,而是致力于让用户通过 n8n 平台构建完整的 AI 驱动应用,从而嵌入价值链核心;另一方面,市场营销重心从追求潜在客户转向全力投入社区建设,通过取消潜在客户目标、提升大型组织采纳率,并加强内容创作与活动举办,最终在 2024 年底实现市场认知突破,推动收入爆发式增长。

社区专注始终是 n8n 的核心理念,从创业初期就设立开发者关系负责人,确保自下而上的用户增长模式。这种策略不仅培养了忠实用户群,还通过 YouTube 等内容平台形成良性循环,吸引更多创作者参与,强化品牌影响力。同时,n8n 在开源策略上采取独特立场:虽公开源代码供免费使用,但采用非 OSI 批准的许可证,禁止商业化衍生,以保护核心业务。Oberhauser 强调,这种坦率做法避免了用户因规则变更而产生的负面情绪,体现了公司对长期信任的重视。

访谈还回顾了 n8n 的创业历程,Oberhauser 分享了对企业级市场的看法,认为单纯聚焦企业端难以赢得整个赛道,而社区驱动模式更具渗透力。他展望未来,期望 n8n 成为 AI 应用构建的首选工具。整体而言,本文通过真实案例,展示了在技术变革中,企业如何通过战略聚焦、社区赋能和商业诚信实现可持续增长,对关注 AI 与自动化领域的读者具有重要参考价值。

长文更新 | 做 AI 产品 2 年多总结出来的 25 条核心认知

via Kenny 肯尼

本文由由一位拥有两年多 AI 产品实战经验的产品经理撰写,结合近期 AI 模型与应用层的发展,对原有 25 条核心认知进行了修订与深化。文章围绕如何迭代认知、如何设计 AI 产品等核心议题展开,旨在帮助从业者避免惯性思维,从零出发持续学习与迭代。全文长达近两万字,阅读约需 50 分钟,内容既有理论框架,也有大量实践案例与细节,适合希望深入理解 AI 产品落地的读者。作者特别强调,不必强记所有原则,而应注重感受与共鸣,从中甄别适用于自身情境的洞见。

在核心观点部分,作者指出找到模型能力与用户需求之间的匹配点(即 Model-Product-Market-Fit)是 AI 产品成功的关键。用户需求应被视为渐变的光谱,而非固化的旧分类,这样才能超越单纯替代存量方案,创造增量市场。产品设计上,应致力于交付完整结果而非仅提供体验,通过管理用户预期、收敛场景来实现超预期满足。产品框架需最大化利用模型进步红利,重点不在于弥补模型不足,而在于充分发挥其在目标场景中的作用。

作者还将模型比作「非常聪明但一张白纸的人」,建议在教模型做事前,先思考人类如何完成同类任务,并帮助模型顺利落地。此外,接受一定程度的失控,相信模型、用户与社区的力量,往往能带来超出计划的惊喜成果。在认知迭代方面,文章强调理论与实践并重:既要建立认知框架(如学习 Transformer、Diffusion 等原理)以避免信息焦虑,又要通过上手体验、项目实践来跨越认知鸿沟,避免成为分工细化的受害者,主动小步快跑验证想法。

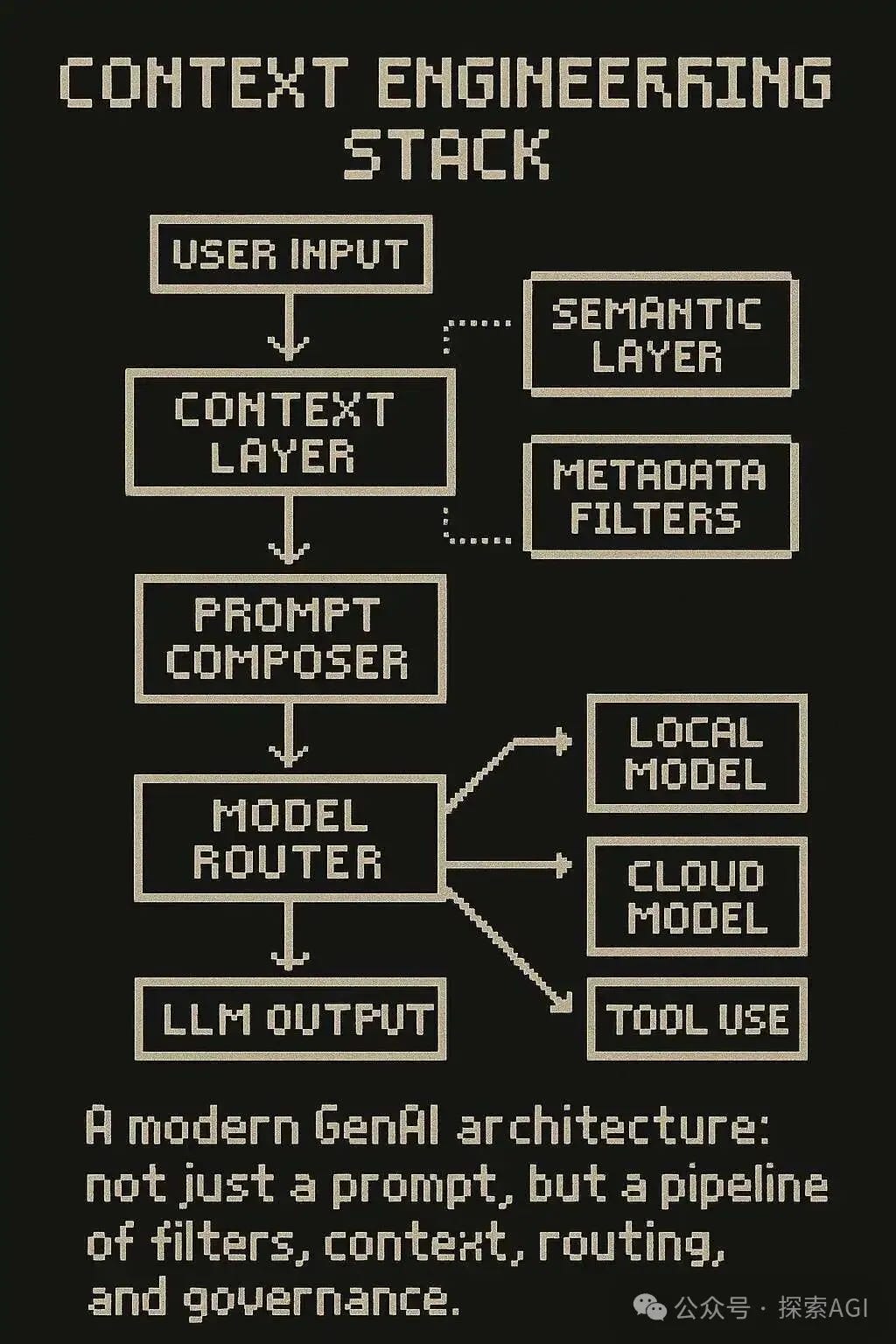

硅谷顶级团队闭门会,让 Agent 活下来的共识,95% 的 AI Agent 都死了

via 探索 AGI

文章基于硅谷顶级技术团队的闭门讨论,揭示了高达 95% 的 AI Agent 项目失败的现实,并系统总结了那 5% 存活 Agent 所遵循的五大关键共识。这些共识覆盖了从上下文工程、安全权限到记忆架构、模型编排及交互设计等多个核心维度,为从业者提供了宝贵的实践指南。整体内容信息密度高,聚焦于如何将 AI Agent 从概念验证推向稳定、可信的生产部署,值得相关领域人士仔细研读。

AI 创始人如何聪明地定价打造可盈利增长的双引擎?

via Linkloud 精选

文章基于全球定价专家 Madhavan Ramanujam 的著作《Scaling Innovation》,阐述了如何通过平衡市场份额与钱包份额,实现可持续的盈利增长。内容不仅解析了创始人常见的三大增长原型及其陷阱,还提供了专为 AI 时代设计的定价框架,旨在帮助创业者从伟大产品过渡到伟大业务。本文通过案例分析和策略节选,为读者揭示了避免增长失衡、优化变现路径的实用方法,尤其适合关注 AI 新产品开发和全球商业趋势的从业者参考。

大厂动向:

《OpenAI 正在押注一场系统级豪赌|奥特曼最新重磅访谈》 一文源自腾讯科技,记录了 OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼在 Stratechery 节目中的深度对话。访谈聚焦于 OpenAI 如何将算力、资本与产品创新整合为统一战略系统,展现出公司从单纯技术研发向系统性工程转型的宏大布局。文章揭示了奥特曼对 AI 产业发展的独特见解,强调基础设施、市场协同与技术落地的同等重要性。

《ChatGPT 成人模式要来了,但作为成年人我一点都不高兴》 一文,深入剖析了 OpenAI 即将推出的成人模式及其潜在影响。文章指出,OpenAI 首席执行官山姆·奥特曼宣布,计划在 12 月为验证后的成年用户解锁包括情色内容在内的更多功能,并推出更具人情味的聊天版本。尽管官方强调已通过新安全工具降低心理健康风险,并采用年龄验证机制保护未成年人,但作者对此表示担忧。

《OpenAI’s new deal with Walmart shows how AI is going to shake up the shopping experience》 一文揭示了人工智能如何重塑零售购物体验的最新动态。文章指出,美国最大零售商沃尔玛与 OpenAI 达成合作,允许消费者直接在 ChatGPT 应用内完成购物,标志着 AI 代理购物正迈向主流。这一举措不仅是沃尔玛在电商领域的重大创新,也体现了其与亚马逊采用自研 AI 工具截然不同的战略路径。

《飞书再进化:会议纪要,AI 直接「画」出来了》 一文,由虎嗅旗下硅星人发布,深入探讨了飞书智能会议纪要功能的最新升级。文章指出,此次升级的核心在于 AI 不再局限于语音转文字记录,而是能够对会议内容进行结构化提炼,并以可视化图表形式呈现关键信息。这标志着 AI 应用重点从追求记录完整性转向提炼有效性,旨在将会议讨论转化为可快速理解和复用的结构化资产。

《Youtube 宣佈直播功能重磅升級、生成 AI 自動捕捉 Live 精華生成短影音》 一文,由鏈新聞發布,全面解析了 YouTube 近期對直播功能的重大改進。文章指出,這次升級旨在強化創作者與粉絲之間的互動連結,並提升直播內容的影響力與商業價值。它詳細介紹了多項新工具和功能,包括 AI 自動生成精華短影音、跨格式直播選項,以及降低技術門檻的練習模式。

《Google Cloud CEO Thomas Kurian on Gemini Enterprise, AI’s Labor Implications, Investment Frenzy》 一文由 Big Technology 的 Alex Kantrowitz 撰写,聚焦于谷歌云在人工智能领域的最新动向。文章围绕谷歌新推出的企业级产品 Gemini Enterprise 展开,深入探讨了其功能定位、市场背景以及行业影响。通过对话谷歌云首席执行官 Thomas Kurian,文章揭示了企业部署 AI 所面临的技术挑战与实际价值,并触及了 AI 对白领工作的潜在影响以及当前投资热潮的解读。

《苹果截胡马斯克抢到 AI 人才,想给 HomePod 加个「智慧眼」》 一文,深入剖析了苹果在人工智能领域的最新动向。文章指出,苹果近期正积极收购视觉 AI 初创公司 Prompt AI 的工程师和技术,这一举措不仅标志着苹果加入了激烈的 AI 人才争夺战,还直接与埃隆·马斯克旗下的 xAI 和 Neuralink 形成了竞争。Prompt AI 的核心技术在于其智能安防摄像头系统 Seemour,该系统能够通过环境人工智能实时识别家庭成员、宠物及可疑行为,并生成文字提醒。

《关于苹果眼镜,最新爆料》 一文基于彭博社记者马克・古尔曼的报道,深入剖析了苹果公司在智能穿戴设备领域的战略调整。文章指出,苹果已暂停轻量版头显 Vision Pro 的开发,转而将研发重心全面投向智能眼镜产品线。古尔曼的最新爆料显示,这款智能眼镜可能搭载 vision OS 系统,并具备兼容 iPhone 与 Mac 双平台的特性,未来或根据连接设备自动切换操作界面。

《英伟达要做 Robotaxi,采用端到端+强化学习|36 氪独家》 一文,由 36 氪独家披露了英伟达公司内部正在孵化的 Robotaxi 项目。文章指出,该项目将由资深高级总监 Ruchi Bhargava 负责,预计投入 30 亿美元,并计划在美国落地运营。技术路线上,英伟达选择采用与特斯拉 FSD 相似的一段式端到端神经网络,结合仿真技术形成的世界模型进行强化学习训练,其发布的 Cosmos 世界基础模型为此提供了关键的数据支持。

垂直领域:

《LLM Workflows in the Financial Space》 一文由 Investment Talk 的 James Eagle 撰写,深入探讨了大型语言模型在金融领域的具体应用案例。作者 Conor Mac 基于其所在公司 Koyfin 开发「Transcript Summaries」功能的实践经验,分享了从简单摘要到复杂生成式功能的实现路径。文章不仅剖析了现有市场解决方案的局限性,还详细阐述了 Koyfin 如何通过独特的结构设计提升摘要质量,并由此延伸至对 LLM 在金融分析与数据市场中发展前景的宏观思考。

《中国教培 AI,硬控美国中小学生》 一文深入探讨了中国教育科技企业如何借助人工智能工具成功打入美国 K12 教育市场。文章通过具体案例,如美国学生瑞秋和埃文使用 Gauth、Answer AI 等应用的经历,揭示了中国教培 AI 在解题效率与个性化辅导上的显著优势。这些产品不仅提供快速拍照解题和分步解析,还通过自适应学习系统精准定位学生薄弱环节,覆盖从数学到科学的多学科需求。

《AI 太空基础设施加速成型:「星算」计划 02 组星座发布》 一文聚焦于太空计算领域的最新进展,描绘了人工智能基础设施向太空扩展的图景。文章指出,国星宇航在泰安市卫星互联网产业发展大会上正式发布了「星算」计划 02 组星座,并同步亮相了单星算力突破 10P 的「天秤-10」卫星。这标志着该计划从 01 组星座的技术验证阶段迈向了规模化部署,全球覆盖的 AI 太空基础设施正加速成型。

《The Robot in Your Kitchen》 一文由 TIME 杂志发布,带领读者走进 Figure AI 位于硅谷的总部,揭示了人形机器人研发的最新进展。文章生动描绘了人类操作员通过 VR 头显收集数据,与 Figure 02 机器人协同工作的场景,同时预告了即将发布的 Figure 03 型号。本文不仅记录了机器人执行折叠毛巾等精细动作的挑战,还深入探讨了该公司在获得巨额投资后,如何致力于打造能够胜任家庭杂务和各类体力劳动的通用型机器人。

《AI is changing how we quantify pain》 一文深入探讨了人工智能技术如何革新传统疼痛评估方式。文章以英国奥查德护理之家引入 PainChek 应用程序的案例为切入点,揭示了人工智能通过分析面部微表情实现疼痛量化的突破性进展。该技术不仅解决了失能群体无法主观表达疼痛的临床困境,更推动了医疗诊断从主观判断向客观数据化的转型。

《Square’s big comeback: AI, Bitcoin, and the neighborhood next door》 一文,由 Fast Company 发布,深入剖析了 Square 公司近期的战略转型与产品布局。文章指出,通过一系列新功能的发布,Square 正致力于突破其传统支付服务商的角色,转型为赋能中小企业的综合技术平台。其母公司 Block 旗下的 Cash App 也同步推出了旨在连接本地商户与消费者的新功能,共同构建更紧密的社区商业生态。

随便看看:

《I left JPMorgan to join an AI investment bank. It was a calculated risk, and I have no regrets.》 一文通过 25 岁银行家 Varun Agarwal 的亲身经历,讲述了他从摩根大通离职加入人工智能投行 OffDeal 的职业转型故事。文章基于作者与 Agarwal 的对话整理而成,详细描述了他如何权衡风险、把握机遇,并分享了在 AI 驱动的新型金融机构中的工作体验。内容不仅涉及个人职业选择的心理历程,还深入探讨了 AI 技术如何重塑传统投行业务模式。

《我们想「冒充」雷军做个英文播客,测了 6 款 AI 播客产品后发现…》 一文由锦秋集发布,聚焦于 AI 播客生成工具的实际应用评测。文章基于锦秋基金团队的真实需求,即制作一档以雷军风格讲述投资与 AI 话题的英文播客,对市面上的六款 AI 产品进行了深度对比。测试从生成效率、语音自然度、内容准确性和功能丰富性四大维度展开,并设置了包括模仿名人演讲和多人圆桌讨论在内的多个趣味与专业场景。

《Evals, error analysis, and better prompts: A systematic approach to improving your AI products | Hamel Husain (ML engineer)》 一文,由机器学习工程师 Hamel Husain 在 Lenny’s Newsletter 的播客节目中分享,系统性地阐述了如何通过数据驱动的方法提升 AI 产品的质量。文章强调,产品团队应超越主观的「氛围检查」,转而采用结构化的错误分析和评估框架来识别并修复常见 AI 错误。Husain 结合他在 Nurture Boss(一款面向物业经理的 AI 助手)的实际客户案例,详细演示了从手动审查到自动化评估的全流程质量改进技术。

《AI 最大的误区,是用它来裁人》 这篇文章,源自混沌学园的分享,深入剖析了企业在 AI 应用上的常见陷阱,并提出了从 L1 到 L5 的 AI 落地增长路径。文章强调,AI 不应仅被视为降本增效的工具,尤其是用于裁员,而应作为驱动业务创新和收入增长的核心动力。它通过回顾互联网历史,类比当前 AI 技术革命,指出企业需从战略高度拥抱 AI,避免在变革中被淘汰。

《一个演员的 AI 时代反内卷指南:先允许自己跑到哪儿算哪儿》 一文,由爱范儿发布,聚焦于演员吴汉坤如何将 AI 技术融入个人生活与职业发展,以应对内卷压力。文章通过吴汉坤的亲身经历,探讨了 AI 在提升效率与情感支持方面的双重作用,同时反思其可能带来的成长机会减少与社交疏离问题。文中还引用了清华大学心理与认知科学系与 lululemon 联合发布的《2025 年中国人幸福感报告》,强调中国式幸福的核心在于关系联结与成长成就,并提供了从了解自我到保持好奇心的提升之道。

《深度|AI 大逃杀:裁员、内斗、巨头碾压,六大独角兽的「冰与火之歌」》 一文,由极思 TopMinds 发布,生动描绘了中国 AI 行业当前面临的严峻挑战与深刻变革。文章聚焦于智谱 AI 等六家明星初创企业,即所谓的「AI 六小龙」,在资本狂欢后遭遇的集体困境,包括大规模裁员、高管离职潮以及商业化受阻等问题。它深入剖析了这些公司如何在外部竞争压力和内部管理危机的双重夹击下,从技术理想的高峰跌入生存挣扎的谷底,揭示了一场行业大洗牌的残酷现实。

《百度沈抖:对 AI 的 50 条判断》 一文,源自混沌学园对百度集团执行副总裁沈抖博士的深度访谈,系统梳理了其在 AI 领域的核心洞见。文章围绕 AI 技术如何从概念走向产业落地,为企业及个人提供前瞻性指引,并预告了混沌 2025AI 应用成果大课的分享机会。沈抖基于其助力超 65% 央企及 46 万家企业实践 AI 的经验,剖析了智能经济时代的变革趋势,涵盖基础设施、职业形态、人机交互等多维度判断。

《从 SEO 到 GEO:如何让 ChatGPT 主动「推荐」你的产品?》 一文由硅谷科技评论发布,深入探讨了在生成式 AI 工具日益普及的背景下,企业营销策略从传统搜索引擎优化向答案引擎优化的战略转移。文章指出,随着 ChatGPT、Perplexity 和 Google Gemini 等平台改变用户获取信息的方式,品牌能否在 AI 对话中被提及和推荐,已成为赢得用户注意和信任的关键。本文基于 AI 搜索领域专家 Josh Blyskal 的见解,系统梳理了九条实用策略,帮助企业在新兴的 GEO 领域建立影响力。

《又一批 AI 社交产品悄悄「死亡」了》 一文聚焦于近期 AI 社交与陪伴领域的关停现象,揭示了多家知名企业及初创产品的退出动态。文章通过梳理行业现状,指出这一波关停潮并非首次发生,而是 AI 社交赛道激烈竞争的延续。同时,文中引用了风投机构 a16z 的年度报告,展示 AI 陪伴应用在全球范围内的热度与演变,强调尽管部分产品退出,但该领域仍存在持续活跃的参与者。

适合个人上手的教程/评测/资源:

《Which AI Job Actually Fits You? I Built 17 Prompts to Help You Find Out》 这篇文章由 Nate 撰写,旨在帮助读者精准定位适合自己的 AI 职业方向。作者指出,市面上大多数 AI 职业建议过于笼统,无法提供个性化的职业路径指导,因此他开发了 17 个专门的 AI 职业评估提示,以解决这一问题。这些提示覆盖了当前快速增长的 AI 岗位,包括机器学习工程师、AI 产品经理、AI 伦理官等,通过结构化的问题帮助用户评估自身资质和潜力。

《如何用 Agentic AI 产品帮你打造 Agentic AI 系统,自动处理复杂任务?》 一文,由王树义老师撰写,分享了他利用 Claude Code 等工具构建多智能体协作系统的实践经验。文章深入探讨了如何借助现有的 Agentic AI 应用来设计和迭代复杂的 AI 系统,从而自动化处理繁琐任务,并揭示了常见陷阱与高效工作流程。作者通过实际案例,如资料调研整合系统的演示,说明了这类系统相较于传统工作流的优势,即通过分配不同角色给大模型并实现协同工作。

《Everyone should be using Claude Code more》 一文由 Lenny Rachitsky 在其 Newsletter 中发表,重点推荐了 Claude Code 这一被低估的 AI 工具。作者通过与 Dan Shipper 的交流,意识到 Claude Code 对非技术用户的巨大潜力,并亲自试用后深感其价值被普遍忽视。文章强调,Claude Code 应被视为本地运行的智能代理,而非仅用于编码,它能直接在用户电脑上执行多种任务,如文件管理、图像增强和内容总结。

《用了 3 年飞书多维表格后,我终于为你们总结了一份保姆级教程。》 这篇文章由数字生命卡兹克撰写,旨在为读者提供一份关于飞书多维表格的详细入门指南。作者基于自己长达三年的实际使用经验,深入剖析了这一工具的核心功能与优势。

《AI 写作指南 3.0:编程式写作》 一文深入探讨了如何利用编程式 Agent 工具革新传统写作方式,将写作过程从手工操作转变为系统化的工程管理。文章指出,随着 Claude Code 等编程 Agent 的普及,AI 应用场景正被大幅重塑,尤其在写作领域,用户不再依赖繁琐的对话交互,而是通过终端直接指挥 AI 执行任务,实现更高效的版本控制和结构化输出。本文的核心观点在于强调人机协作的新模式:人类负责提供原创思想和意图,而 AI 则专注于执行和工程化处理,从而提升写作质量与效率。

《所想即所得,零零后做的工具真的猛》 一文由 MacTalk 发布,聚焦于一款名为 Deamoy AI 的创新产品。这篇文章详细描述了该工具如何通过自然语言交互,让用户快速构建网页和应用,强调其「所想即所得」的特性。作者池建强分享了自己的深度使用体验,从产品背景到实际功能演示,突出了 Deamoy AI 在简化开发流程和提升协作效率方面的优势。

《别 Claude Code 了,一个国产免费命令行就够了》 一文,由量子位发布,重点推介了阿里心流研究团队近期推出的 iFlow CLI 这一终端 AI 智能体。文章指出,在 Claude Code 服务受限后,iFlow CLI 作为一款强大的国产替代品崭露头角,它允许开发者通过自然语言在命令行中直接执行任务,并且面向个人用户永久免费,没有任何使用限制。本文通过性能对比、功能详解及实际测试,全面展示了 iFlow CLI 在集成国内顶尖大模型、自动化流程以及本土化体验方面的显著优势,旨在为国内开发者提供一个高效、零成本的 AI 开发工具选择。

《聊聊 AI 时代 New Grad 该怎么办?》 一文由芯片设计行业资深工程师兼经理撰写,聚焦于 AI 技术对职场新人的影响与应对策略。作者基于自身十多年行业经验,分析了当前 AI 模型在编程任务上的卓越表现,并探讨了 AI 可能取代初级工程师岗位的现实风险。文章进一步为应届毕业生提供了实用建议,包括如何利用 AI 提升技能、适应传统面试方式以及加强沟通与批判性思维能力。

在- 《EP-49 讓你可以躺平,真正無腦的 Vibe Coding 工具:Replit》 一文中,作者分享了使用 Replit 这一云端开发工具实现自动化工作流程的个人经验。文章整体探讨了如何借助 AI 工具简化编程和部署过程,尤其针对非技术背景的用户。作者详细描述了 Replit 如何将复杂的服务器设置、环境变量管理和网站发布等步骤整合到一个平台,让用户能像使用普通文档编辑器一样轻松编写和运行代码。《AI 创作进入「All in One」时代,这家生图界巨头彻底改头换面了》 一文,由 AI 新榜发布,深入探讨了 LiblibAI 平台从模型社区转型为一体化 AI 创作工作室的历程。文章基于内测体验,详细展示了 LiblibAI 2.0 版本如何整合图像和视频生成能力,解决创作者在多工具切换中的痛点。它描述了新版本通过四大功能模块的联动,简化了复杂工作流,并支持多种主流模型,提升创作效率。

《Claude Code 插件从开发到部署到使用完整实战教程》 一文由字节笔记本发布,深入剖析了 Claude Code 插件的开发与实战应用。文章阐述了如何将个人在 AI 开发过程中积累的宝贵经验,系统性地转化为可供团队复用和分享的标准化资产。教程通过创建一个名为「开发助手」的综合插件市场 DevHelper,详细演示了从本地构建到 GitHub 发布的完整流程,涵盖了代码审查、文档生成、质量检查及测试代理等核心功能的集成。

《国庆这 8 天,我发现和 AI 辩论才是最高效的学习方式》 一文,由数字生命卡兹克分享了一段在假期中探索 AI 学习方法的个人经历。作者原本计划就 AI 时代信息筛选失效的观点进行公开分享,为了完善自己的论点,他选择与 AI 展开一场激烈的辩论。通过向 Gemini 提出挑战,要求其全力反驳自己的观点,作者经历了一场思想上的激烈碰撞。

《Copilot 也有學習模式了!「研讀與學習」正式登場 - 電腦王阿達》 一文報導了微軟 Copilot 最新推出的學習功能。在 ChatGPT 和 Gemini 等競爭對手相繼加入學習模式後,Copilot 終於在官方社群宣布推出名為「研讀與學習模式」的全新功能,旨在幫助用戶更有效地學習各種主題,並且該模式完全免費使用。文章詳細說明了此模式的設計特點與實際操作體驗,同時也對其初步表現進行了評價與比較。

Thanks for the mention!